知事をやめさせる方法(その2)(社会)

2024/09/14

前回、知事をやめさせる方法として、「不信任決議」と「リコール」について整理してみたのですが、多くの方が興味をもたれているようでした。

不信任決議は、どうやらこのまま進められていく気がしますが、もう一方の「リコール」については具体的なやりかたのイメージがわかなかったため、もう少し調べてみました。

※参照サイト

リコール(地方公共団台)(ウィキペディア)

地方自司法(e-Gov法令検索)

直接請求制度(総務省)

あらためて、「リコール」とは、住民が知事をやめさせられる方法で「地方自治法81条)に記載されています。

必要な署名を集めて、「選挙管理委員会」に請求を出せるようです。

いろいろと細かい規定があるようですが・・。

・署名期間は都道府県及び政令都市は2ケ月、その他の市町村は1ケ月(地方自治法施行令第92条第3項)

→ 兵庫県の場合は2ケ月ということになりますね。

・請求が有効な場合、60日以内に住民投票が実施される。(地方自治法第81条第2項)

→ こちらも約2ケ月なので、これで合計4ケ月くらいかかるということになるかと。

・解職投票の場合、有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長は失職する(地方自治法第83条)

では、具体的に「リコール」を実施するための流れはどのようなものなのでしょうか?

直接請求制度(総務省)に「直接請求の署名収集の流れ」という流れが書いてありました。

これによると都道府県の場合は以下のような流れになるようです。

① 請求代表者証明書交付申請(請求代表者 → 都道府県・指定都市の長)

② 請求代表者証明書交付(都道府県・指定都市の長 → 請求代表者)

③ 署名収集の 委任(請求代表者 → 受任者)

④ 署名収集(2ケ月以内)(受任者 → 住民)

⑤ 署名簿の提出(請求代表者 → 市区町村の選挙管理委員会)

⑥ 署名の審査(20日間)(市区町村の選挙管理委員会)

⑦ 署名欄の縦覧(7日間)(市区町村の選挙管理委員会)

⑧ 異議の申出(住民 → 市区町村の選挙管理委員会) ※意義があれば

⑨ 署名簿の返付(市区町村の選挙管理委員会 → 請求代表者)

まず、「請求代表者証明書」を交付してもらう必要があるようです。

その上で署名収集の委任を受任者にし、署名収集がスタートします。

この署名についても、決まった書式でないと無効となってしまうようですし、現在のルールではおそらくリコールが認定できるような電子署名は認められないんだと思います。

(※この点は専門家でないとわからないので、もしかしたら方法があるのかもしれませんが・・・)

署名についてはかなり厳格に書式等が決められているようです。

・署名簿には、請求書(写し可)、請求代表者証明書(写し可)、署名収集委任状(原本) を綴り込む(図1参照)

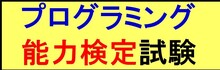

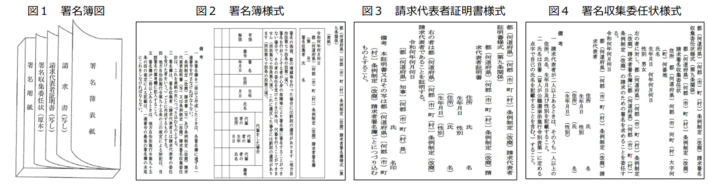

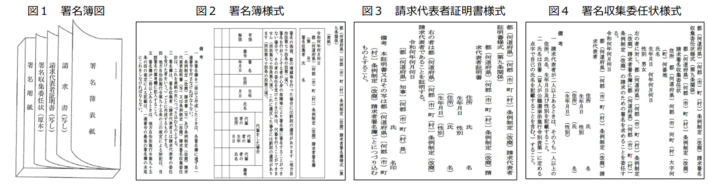

・署名簿、請求代表者証明書、署名収集委任状の様式は、地方自治法施行規則に定めがある(図2~4参照)

・署名簿は分冊することができるが、各署名簿に上記書類等を添付する必要がある

・署名簿は、都道府県に関する請求は市町村ごと作製しなければならない

・署名簿は、署名収集者(請求代表者又は署名収集受任者)ごとに作成しなければならない

・法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者に対しては、罰則の適 用がある

この署名簿を用いて、署名収集するわけですが、この方法についても細かい規定があるようです。

・署名は、選挙権を有する者が自署する必要がある

・戸別訪問による収集や街頭での収集は可能だが、郵便、回覧による収集はできない

(署名の収集は、署名収集者が直接行うことが必要)

法的な意味を持たない一般的な署名の場合、コピーしたり、郵送したりすることがあると思いますが、その方法はNGであくまで署名収集者が直接、収集しなくてはいけないということになりますね。

この作業を2ケ月間(60日間とする)で実施し、仮に67万人(兵庫県で長をリコールするのに必要な署名数)の署名を集めようとすると1日 67万人÷60日≒1.1万人の署名を集めていく必要があるということになります。

戸別訪問は限界がありますし、街灯でこれだけの署名が集められるのかどうか、かなり疑問です。

リコールについては、もちろん安易に実施することはできないと思いますが、選挙のシステム(選挙権を有する者にハガキを郵送し、署名場所を指定して、署名してもらう)を使ったり、もっと進んだ考えでいえば、マイナンバーカードを使ってシステム的に個人を特定できるようにした電子署名システムを準備する等、現実的なシステムを準備してもらわないと現実味がないようにも思います。

(ですが、自分たちの首をしめやすくするような仕組みはなかなか整備されないでしょうね。)

セルモ羽根木教室

不信任決議は、どうやらこのまま進められていく気がしますが、もう一方の「リコール」については具体的なやりかたのイメージがわかなかったため、もう少し調べてみました。

※参照サイト

リコール(地方公共団台)(ウィキペディア)

地方自司法(e-Gov法令検索)

直接請求制度(総務省)

あらためて、「リコール」とは、住民が知事をやめさせられる方法で「地方自治法81条)に記載されています。

必要な署名を集めて、「選挙管理委員会」に請求を出せるようです。

いろいろと細かい規定があるようですが・・。

・署名期間は都道府県及び政令都市は2ケ月、その他の市町村は1ケ月(地方自治法施行令第92条第3項)

→ 兵庫県の場合は2ケ月ということになりますね。

・請求が有効な場合、60日以内に住民投票が実施される。(地方自治法第81条第2項)

→ こちらも約2ケ月なので、これで合計4ケ月くらいかかるということになるかと。

・解職投票の場合、有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長は失職する(地方自治法第83条)

では、具体的に「リコール」を実施するための流れはどのようなものなのでしょうか?

直接請求制度(総務省)に「直接請求の署名収集の流れ」という流れが書いてありました。

これによると都道府県の場合は以下のような流れになるようです。

① 請求代表者証明書交付申請(請求代表者 → 都道府県・指定都市の長)

② 請求代表者証明書交付(都道府県・指定都市の長 → 請求代表者)

③ 署名収集の 委任(請求代表者 → 受任者)

④ 署名収集(2ケ月以内)(受任者 → 住民)

⑤ 署名簿の提出(請求代表者 → 市区町村の選挙管理委員会)

⑥ 署名の審査(20日間)(市区町村の選挙管理委員会)

⑦ 署名欄の縦覧(7日間)(市区町村の選挙管理委員会)

⑧ 異議の申出(住民 → 市区町村の選挙管理委員会) ※意義があれば

⑨ 署名簿の返付(市区町村の選挙管理委員会 → 請求代表者)

まず、「請求代表者証明書」を交付してもらう必要があるようです。

その上で署名収集の委任を受任者にし、署名収集がスタートします。

この署名についても、決まった書式でないと無効となってしまうようですし、現在のルールではおそらくリコールが認定できるような電子署名は認められないんだと思います。

(※この点は専門家でないとわからないので、もしかしたら方法があるのかもしれませんが・・・)

署名についてはかなり厳格に書式等が決められているようです。

・署名簿には、請求書(写し可)、請求代表者証明書(写し可)、署名収集委任状(原本) を綴り込む(図1参照)

・署名簿、請求代表者証明書、署名収集委任状の様式は、地方自治法施行規則に定めがある(図2~4参照)

・署名簿は分冊することができるが、各署名簿に上記書類等を添付する必要がある

・署名簿は、都道府県に関する請求は市町村ごと作製しなければならない

・署名簿は、署名収集者(請求代表者又は署名収集受任者)ごとに作成しなければならない

・法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者に対しては、罰則の適 用がある

この署名簿を用いて、署名収集するわけですが、この方法についても細かい規定があるようです。

・署名は、選挙権を有する者が自署する必要がある

・戸別訪問による収集や街頭での収集は可能だが、郵便、回覧による収集はできない

(署名の収集は、署名収集者が直接行うことが必要)

法的な意味を持たない一般的な署名の場合、コピーしたり、郵送したりすることがあると思いますが、その方法はNGであくまで署名収集者が直接、収集しなくてはいけないということになりますね。

この作業を2ケ月間(60日間とする)で実施し、仮に67万人(兵庫県で長をリコールするのに必要な署名数)の署名を集めようとすると1日 67万人÷60日≒1.1万人の署名を集めていく必要があるということになります。

戸別訪問は限界がありますし、街灯でこれだけの署名が集められるのかどうか、かなり疑問です。

リコールについては、もちろん安易に実施することはできないと思いますが、選挙のシステム(選挙権を有する者にハガキを郵送し、署名場所を指定して、署名してもらう)を使ったり、もっと進んだ考えでいえば、マイナンバーカードを使ってシステム的に個人を特定できるようにした電子署名システムを準備する等、現実的なシステムを準備してもらわないと現実味がないようにも思います。

(ですが、自分たちの首をしめやすくするような仕組みはなかなか整備されないでしょうね。)

以上、ご参考まで。

※関連リンク

・ヒストグラムとは(算数)

・知事をやめさせる方法(社会)

・animalを単数、複数で使い分ける(英語)

・包丁の意味は?(国語)

・南海トラフ地震とは(理科)

・eatとhaveの違い(その2)(英語)

・get home/go home/come home(英語)

・センターピボットとは(社会)

・フラッシュニュース・ストレートニュース・ブレイキングニュースとは?(英語)

・二重国籍について(社会)

・無糖・ゼロカロリー・ノンアルコール等の表示について(理科)

・ また、Jアラートが発令されましたが・・(社会)

・未来形 willとbe going toの違いは?(英語)

・花粉症の原因とは(社会)

・eatとhaveの違い(英語)

・国際河川とは(社会)

・それを示すitとthatの違い(英語)

・pianoにつく冠詞について(英語)

・英検3級と準2級の違い(英語)

・派閥とは?(社会)

・Jアラートとは(社会)

・三陸沖とは(社会)

・なぜ、be動詞というのか?(英語)

・三単現のSとは?(英語)

・someとanyの違い(英語)

・「踏絵」と「絵踏」について(社会)

セルモ羽根木教室

アーカイブ

- 2025年5月(1)

- 2025年4月(2)

- 2025年3月(1)

- 2025年2月(4)

- 2025年1月(3)

- 2024年12月(6)

- 2024年11月(6)

- 2024年10月(2)

- 2024年9月(11)

- 2024年8月(5)

- 2024年7月(5)

- 2024年6月(7)

- 2024年5月(4)

- 2024年4月(3)

- 2024年3月(4)

- 2024年2月(5)

- 2024年1月(7)

- 2023年12月(7)

- 2023年11月(3)

- 2023年10月(4)

- 2023年9月(6)

- 2023年8月(5)

- 2023年7月(4)

- 2023年6月(1)

- 2023年5月(2)

- 2023年4月(2)

- 2023年3月(4)

- 2023年2月(7)

- 2023年1月(5)

- 2022年12月(4)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(2)

- 2022年9月(5)

- 2022年8月(2)

- 2022年7月(4)

- 2022年6月(4)

- 2022年5月(2)

- 2022年4月(2)

- 2022年3月(3)

- 2022年2月(2)

- 2022年1月(3)

- 2021年11月(3)

- 2021年10月(3)

- 2021年9月(5)

- 2021年8月(1)

- 2021年7月(3)

- 2021年6月(3)

- 2021年5月(2)

- 2021年4月(2)

- 2021年3月(8)

- 2021年2月(6)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(2)

- 2020年11月(1)

- 2020年10月(2)

- 2020年9月(3)

- 2020年8月(1)

- 2020年7月(2)

- 2020年6月(1)

- 2020年5月(2)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(5)

- 2020年2月(5)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(3)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(1)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(1)

- 2019年6月(3)

- 2019年5月(1)

- 2018年5月(2)

- 2018年4月(1)

- 2018年2月(1)

- 2018年1月(2)

- 2017年8月(1)

- 2017年7月(2)

- 2017年4月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年8月(1)

- 2016年7月(3)

- 2016年5月(2)

- 2016年4月(1)

- 2016年3月(3)

- 2016年2月(2)

- 2016年1月(3)

- 2015年12月(2)

- 2015年11月(4)

- 2015年10月(7)

- 2015年9月(1)

- 2015年8月(2)

- 2015年7月(2)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(7)

- 2015年3月(14)

- 2015年2月(4)

最新のお知らせ全て

ブログ全て

- 05/01

- 内申点について(絶対評価)

- 04/19

- 米の価格について(その1)(社会)

- 04/06

- 軍艦島ツアー(社会)

- 03/02

- 家庭での年間使用電力量と太陽光発電について(その5)(理科)

- 02/26

- 利用者の声(小5・小6)